親方ブログ

寒いですね。

今年はタイヤの交換をしない早めにしないといけません。。。

さて、最近、親方がレストア関係の記事をちょこちょこ書いています。

コメントも入れれるようになっています。

是非、ご覧になってくださいませ。

コンクールマシン参戦記 最終日+α

最終日はレースではありません。

親睦を兼ねたサイクリングを参加者とそのメンバーで楽しみました。

金曜日の晩からグランボアのチームに合流していろいろ手伝ってくれたジャンフィリップ。

金曜日の晩からグランボアのチームに合流していろいろ手伝ってくれたジャンフィリップ。

Thank you, Jean Phillipe!

フランス在住のSさん。一度お店に来てくださったことがあるとのことでグランボアがコンクールに出るのであればと、地元で懇意にされているショップさんの応援も兼ねてアンベールまでいらしてました。色々教えてくださってありがとうございました。

フランス在住のSさん。一度お店に来てくださったことがあるとのことでグランボアがコンクールに出るのであればと、地元で懇意にされているショップさんの応援も兼ねてアンベールまでいらしてました。色々教えてくださってありがとうございました。

こちらはスウェーデンから参加のアンダース。グランボアとは実は長いお付き合いです。

こちらはスウェーデンから参加のアンダース。グランボアとは実は長いお付き合いです。

若い方たちが多かったです。

若い方たちが多かったです。

途中のカフェで一休み。

カフェの中では今回の反省点と今後について話し合いがもたれていました。これだけのイベントの準備は大変だったでしょうね。また、きちんと運営し、続けていくことも大変です。それはもちろん運営側だけでなく、参加者側も。ですので2年に1度という案が出ていた事はとても理解できます。

*

*

*

*

さて、本部近くのイベント会場は。。

土曜日曜と来場者のためにコンクール出場車の展示ブースが設けられました(青いテント)。また、様々な物産品などのスタンドのほか自転車関係のスタンドも立ち並び賑やかです。

グランボアのスタンド。

フランスでの取引先にお手伝いいただきました。

奥には元気に接客してくださってるUさんも写ってます。スタンドではコンクールの予備車とUさんのグランボア、それに大介のER700、私のeTapデモンターブルを展示。eTapデモンタは特に注目を集めていました。

奥には元気に接客してくださってるUさんも写ってます。スタンドではコンクールの予備車とUさんのグランボア、それに大介のER700、私のeTapデモンターブルを展示。eTapデモンタは特に注目を集めていました。

eTapデモンターブルの実演に人だかり。eTapは5m離れていても電波が届く!

eTapデモンターブルの実演に人だかり。eTapは5m離れていても電波が届く!

こちらはオリビエの奥様のカトリーヌですね。後ろにはオリビエも見えます。

こちらはオリビエの奥様のカトリーヌですね。後ろにはオリビエも見えます。

Thank you for your help, Catherine and Olivier!

急遽、出発前にお願いした縁さんのキャップも好評でした。

急遽、出発前にお願いした縁さんのキャップも好評でした。

Merci! INCREVABLE!

珍しくはしゃいでる親方に巻き込まれたチョコ。

珍しくはしゃいでる親方に巻き込まれたチョコ。

チョコはAlex SiNGERの店主、オリビエから労いのプレゼントをいただき大感激。Arigato!

チョコはAlex SiNGERの店主、オリビエから労いのプレゼントをいただき大感激。Arigato!

こちらはコンクールマシンコーナー。

投票箱。イベントへの一般参加の方と今回参加したチームに投票権があります。

夕方からは表彰式にと会場に呼ばれました。

生演奏つきで賑やかです。

総合の表彰式。

総合の表彰式。

1位 PECHTREGON

2位 JP Weigle

3位 Cyfac

こちらはグランボアが頂いたBelle Finitionの表彰式。

こちらはグランボアが頂いたBelle Finitionの表彰式。

おまけに地元の新聞にも紹介していただきました。

おまけに地元の新聞にも紹介していただきました。

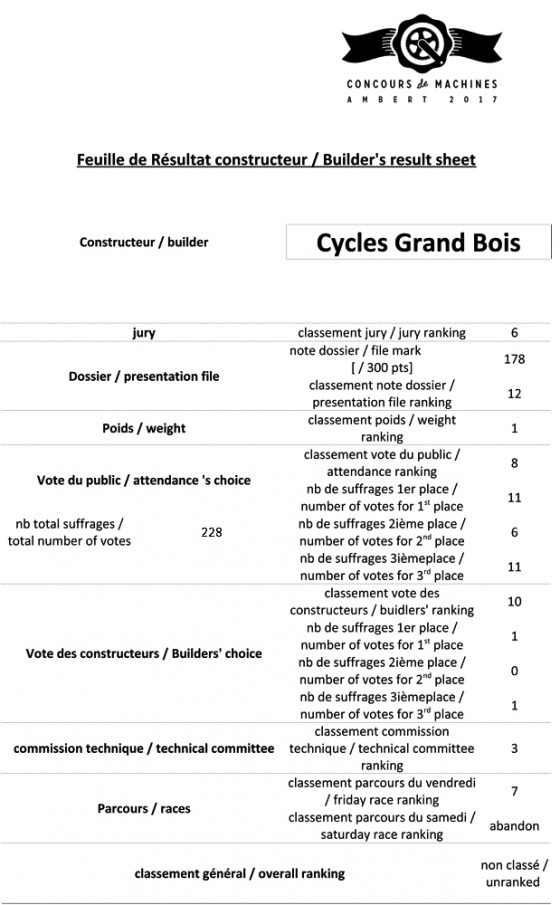

後から送られてきた成績表はこちら。

審査員 6位

プレゼン 12位

重量 1位

一般参加者の投票 8位 (228人中28票入っていました。1位に選んでくれた方が11人。)

ビルダーの投票 10位 (3位の1票は親方が間違えて書いてしまったものです。ですので1票のみ。誰か1位に選んでくれていますね。嬉しい。)

技術 3位

レース1日目 7位

レース2日目 棄権

総合順位 なし

参加者の中で一番軽く仕上げたのは我がチームだったのですが、レースが完走できず総合順位から外れてしまいました。そんな中、Belle Finitionは嬉しい賞でした。一番軽くて美しい自転車。光栄です。

4日間のイベントの流れとしてはこんな感じでした。

コンクールについては後は店長と親方からの報告もある予定。それらはまた後日。

まだまだ続く~。

****ここからは翌日のお話****

アンベール最後の日、やっと私たちもサイクリングを楽しむことができました。お天気も文句なしの晴れ。ご褒美を頂いたかのような一日でした。

大介店長が履いているのがCCPの ハーフパンツ。よく似合ってますよね。これからの暑い夏のツーリングにお勧めですよ。

大介店長が履いているのがCCPの ハーフパンツ。よく似合ってますよね。これからの暑い夏のツーリングにお勧めですよ。

この日のベール峠からの稜線はすっきりとクリアです。中央に見えるのがあの日チョコの行く手を阻んだ軍用無線基地。

峠に着いたのはちょうどお昼。前の日にチョコが暖をとった峠の茶屋を当てにしていたのですがこの日は閉まっていました。というわけで、皆お腹も空いてましたので早々に峠を後にし、麓の町のレストランへ。

峠に着いたのはちょうどお昼。前の日にチョコが暖をとった峠の茶屋を当てにしていたのですがこの日は閉まっていました。というわけで、皆お腹も空いてましたので早々に峠を後にし、麓の町のレストランへ。

チョコ君、リベンジはまた今度ね。

****入荷のお知らせ****

イタリアンフェンダーのモダンバージョンのご用意が整いました。大変お待たせしました。こちらのステーもアイズの工房内で曲げてるんですよ。

あと、そのヴィンテージバージョンを装着した親方秘蔵のフレームが蘇りましたよ。カンビオコルサ仕様のマラストーニ、サイズが合う方は是非ご検討ください。

ランデヴーお礼+新商品のご紹介

慌しい5月も早終盤。

週末ごとにイベントがあり、ご不便をおかけしています。

先週末のランデヴーはその前の週にあったエロイカとは打って変わって2日間ともすばらしいお天気に恵まれました。

現地に着いたときも。

夜明け前も。

翌日も。

みんなの日頃の行いのおかげでしょう!

今年で19回目となったこの会も多くは馴染みの方ばかりで年に一度の同窓会のような和やかさです。来年はいよいよ20回目。今年は富士山麓での開催でしたが、来年はもう少し関西寄りで場所を検討してもらいますので、是非たくさんの方にご参加いただきたいです。サンジェオーナーの方、来年は5月19日20日開催予定です。どうぞ早めのスケジュール調整をよろしくお願いします。

*****

そして、最近ご用意できた新商品。

まずは、

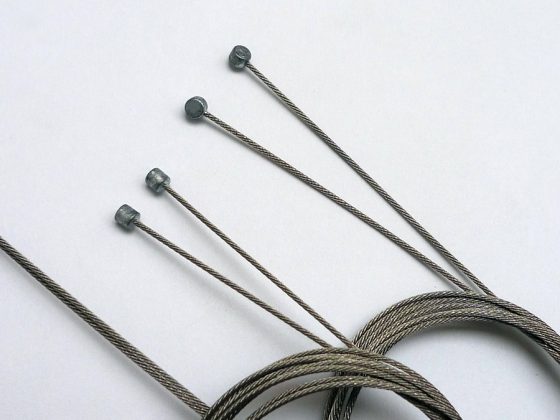

フランス車のレストアには欠かせない、ユーレ(Huret)用とサンプレ(Simplex)用のディレーラーケーブル。(チェンジケーブルと言ったり、シフトケーブル言ったりもします。)

ソロ用前後1台分800円(税別)の予定です。ショッピングのページは明日にでもアップしますね。

そして、

こちらはお馴染みのグランボアスモールフランジハブに28穴が加わりました。お値段はこれまでと同じです。

それに、こちら。

11s用のカセットボディ。パッと見て判りにくいですが、下がそうです。

これまでのグランボアのハブはシマノでしたら10速までしか対応していませんでしたが、これで11速に対応できることとなります。また、グランボアのハブをお持ちの場合はこちらに交換していただくだけでハブ本体はそのままで11速化が可能です。

今回はためしでボディのみ少量入れましたのでご希望の方はショッピングサイトのご要望欄、もしくはメールにてご相談ください。

*****

そして本日組みあがった自転車は稀に見る大物。

エンジン付きのエルスのタンデムです。人力で走ることもできる仕様になっていてオモシロいです。しばらくはお店で見られるかも。

今週末は親方も出てきていますのでどうぞ遊びに来てくださいませ。

サイクルモード 予告6

てんやわんやとは今日のこと。

今日は本来なら親方と私はお休みの日なのですが、サイクルモードへの出発を明日に控えて、準備のため店に出ています。名刺を刷ったり、荷物を整えたり、出張の準備したり。そんな日に限って銀行さんがやってきたり、ずっと欠品していたバックサポーターが届いたり。そう!各種バックサポーターようやくご用意できましたよ!大変長らくお待たせしました。

そして、最後の一台もご紹介しなくては。。

【GrandBois Randonneur Type Vintage】

昔ながらのワイヤーの取り回し、前後にはJOSのライト、変速機はHuret(ユーレ)、サドルはイデアル。一見すべて旧いパーツで組上げられた自転車のように見えますが。。。

実は現行品がたくさん組みつけられているんですよ。

ハンドル グランボア並行マースバー。

ステム グランボアクロモリステム。

ヘッド小物 グランボアヴィンテージ Ver1.2

ブレーキケーブル グランボアヴィンテージフレンチタイプ

ニューエルスのチェーンホィールはリングを特別にポリッシュ加工してピカピカです。

センタープルブレーキはグランボアシュエット3642、ブレーキパッドは定評のあるクールストップ、オリジナルのトーイン調整ギロチンを標準装備とし、制動力を保つための調整が簡単にできます。

ハブもマキシカーをモチーフにした現行モデル、グランボアLFQRハブです。NSKのシールドベアリングを採用し、回転は滑らかでメンテナンスフリー。ですが、クイックレリーズは激レアなビンテージカンパニョロです。

タイヤはグランボアリエールエキストラレジェ(650x36B)、インナーチューブはグランボアの軽量チューブ”レール“。

そして、リムはグランボアパピヨンヴィンテージ。あえてハトメを使わず、50年代のフランスの名品「メフィスト」のリムをイメージしたデザインとなっています。

ビンテージと違和感無く組み合わせる事ができるグランボアのパーツをフルスペックで組み込んだ、でも走れば進化が味わえるグランボアの真骨頂モデルとなっています。

サイクルモードはいよいよ明後日から。皆様のご来場心よりお待ち申し上げます。

サイクルモード幕張 予告5

MARASTONI(マラストーニ)というブランドのイタリアンレーサーをご存じでしょうか。

70年代当時のイタリアで新進気鋭のロッシンの上を行くといわれた工房で、日本には好事家の手によつて10数台が持ち込まれたに過ぎなかった幻の名車です。今回出品車のなかで一番手間がかかり、また最新のレストア用ニューアイテムを組み込んだ一台となりました。

**

【MARASTONI RoadRacer /Creative Restoration】

今から14、5年ほど前、イタリアでマラストーニの自転車を捜す旅をしたことがありました。

ミラノでレンタカーを借りてベルガモ・パドヴァ・ボローニャといった街を巡って旧い自転車を捜しながらの旅でした。そしてようやく探し当てたマラストーニはレッジオ・エミーリアという町にあったものの、すでに店は閉店していて、そのブランドを引き継いだ人物が郊外の工場で自転車づくりを続けていました。話を聞くと、まだマラストーニの自転車は製作することが可能だとのこと、ただラグ類は残っているものの、もはやイタリアでは材料となるチューブが手に入らないとのことでした。私は新しいフレームのオーダーのために日本からチューブを持ち込むことを約束しつつ、とりあえずその場で旧いマラストーニのフレームが残っていないかを訊ました。そして彼が持ち出してきたのが1本の旧いマラストーニのフレームだったのです。

残念なことにフレームは事故で曲がっていましたが、まだ修理すれば使えそうな程度でした。早速その場で修理の上、再塗装して日本に送って欲しいと依頼し、帰国しました。半年ほどして送られてきたそのフレームは真新しいデカールとバッヂで飾られたものの、新しい青い塗装は厚ぼったく塗られ、イメージの中のイタリア車独特のシャープさが無くなってしまっていたのです。またフレームの修理も充分とは云いがたく、再度国内のビルダーさんに依頼して修理を行いました。そうしてボチボチパーツを集めてそのうちに組み上げようとして10年以上の年月が経ってしまいました。

*

*

*

チネリスーパーコルサと同形のシートラグはこのフレームの最大の特徴で、この形を活かしたレストアを施すことを考えていました。そこでスーパーコルサ同様のメッキ出しに変更することをまず考えたのです。

問題は塗色でした。如何にこのフレームに似合う色を選ぶかはずっと考え続けたことでした。ある日イタリアのオークションサイトを見ていて一台のマラストーニのフレームが売りに出ているのを見かけたのです。

それが今回の塗色の白に赤の胴抜きという、まるで日本のために作られたかのようなフレームカラーだったのです。(画像/イタリアオークションサイトより)

**

レストア後。

デカールについても今はあちこちで入手できるようになり、アメリカやイタリアでもリクエストに応えて製作してくれるところがあります。日本でも細かな注文にこたえて製作していただくことができ、今回はそうしたあちこちのデカールを組み合わせて活用しています。

そうして塗り上がったのが今回のマラストーニ・ジャポネーゼです。1964年の東京オリンピックように作られたというチネリのイメージをそのまま写し取ったような姿になりました。

****

そこにタイミングよく出来上がってきたのが、当店が5年越しで取り組んできたチネリのマッドガードの復刻版です。

60年代以前はイタリアのロードにも練習時のために泥除けを取り付けるのは普通の事でした。東京オリンピック当時輸入されたチネリにはマッドガードがついていたそうです。それを復刻するべく粘りづよくホンジョさんにお願いしてきたのでした。それがこの夏ようやく形になったのです。急遽チネリの泥除けステーを模したステーを用意して組み付けたのでした。

おそらく今年一番の出来栄えとなったこのマラストーニは、是非ご来場していただいてその目で確認していただければと思います。