春の島旅 -沖縄・沖永良部島・与論島- (沖永良部島編)

2月28日 沖縄本部~沖永良部伊延港~田皆崎~沖永良部和泊・コチンダホテル

3月1日 沖永良部島和泊港~与論島

フェリーで沖永良部島へ。

朝の7時に那覇を出たフェリーは本部港に9時に入港、9時20分に出港するスケジュールです。乗船手続きは1時間前までに済ましておく必要があるので、港には8時20分には着いてチケットを購入し、乗り込み場所で待機することになります。今回はそれほど混んでは無かったのですが、混雑時は事前予約が必要な時期もあるようです。要注意ですね。

前夜のホテルから港までは6キロ程度ですので8時にチェックアウトしても間に合います。

思っていたより大きな船でちょっとビックリしました。

日常の足として利用される方や、貨物の運搬など、島々をつなぐ欠かせない交通手段なんですね。これだと揺れも少なくて快適そうです。

***

でも、そもそも、なんで沖永良部?

当初の親方が立てたプランでは沖縄2泊、与論島3泊だったのです。

でも、周回して20数キロしかない島に3泊??

私「3泊も何するの?」

親方「たそがれるの。」

少し前に見た映画の受け売りで答えが返ってきました。

その映画を一緒に見ていた私も島のイメージが偏ってしまっていて、「これはまずい。。」と内心思いました。実際に地図を何度見ても、自転車ですべての名所・観光地を回ったとしても1日もあれば十分な規模のように見えたのです。

絶対に退屈のあまり仕事をしだすか、最終的にケンカになる!!

実際はそんなことは全然なかったのですが、なんだかもったいない気がして与論島の北に位置する少し大きな島にも立ち寄ることとしたのです。沖永良部島は周回しても60キロありません。しかも、予約が取れた宿は別館で「島のサイクルズ」として島内サイクリングにも力を入れている様子です。

***

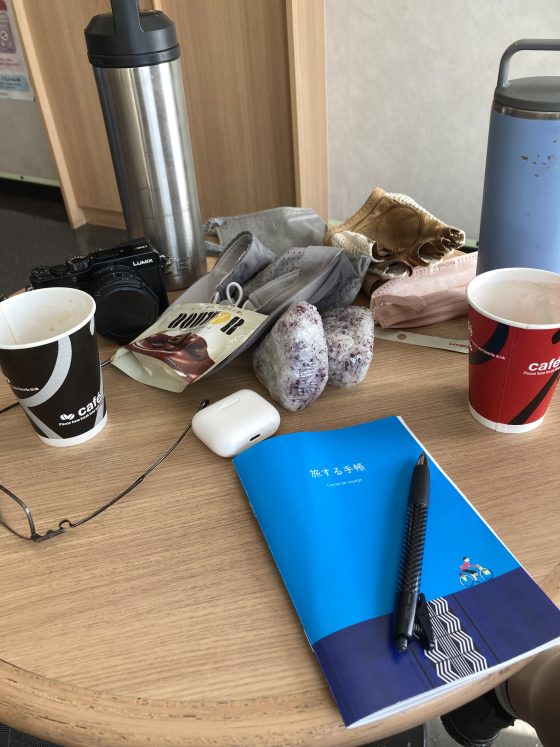

さぁて、沖永良部島までは与論島経由で5時間の船旅です。

今年のラリーグランボアの記念品の「旅する手帳」に旅の記録をしたため、海と空を見ながらオーディブルで物語の世界に浸れるなんて、本当に贅沢な時間でした。

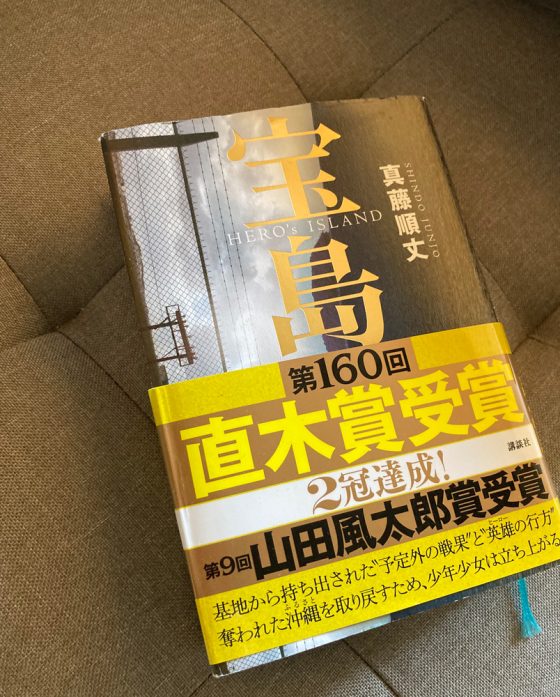

20-30代のころは人並みに読書も楽しんできて大好きだったのに、振り返ればここ何年もの間、こんなに没頭して本を読むことが無かったなぁ。今となっては実際に細かい文字を追い続けたりできないし、大きなハードカバーの本は手に持った時点で読むことを断念してしまうことが多かった。それが、「聞く」という作業で長編作を読破することができるのです。しかも、この時に聞いていた「宝島」は沖縄の方言がセリフに多用されていて、沖縄出身のナレーターの読み聞かせがとても有効でした。

オーディブルなどの「朗読ツール」は私にとって、今や日常の救世主的なツールです。通勤時間や家事、仕事場での単純作業、お風呂タイムに欠かせない物となりました。スピーカーを使うことで同じ本を同じタイミングで共有できるのも良いですよ。この数ヶ月で何冊も読むことができました。

オーディブルで読んだこの本があまりに面白くて思わず実際の本も買ってしまった。買ったと言っても中古書店で192円。

さて、そんな有意義な5時間を過ごして沖永良部島に着いたのですが、なんと、予定していた太平洋側の和泊港ではなく、東シナ海側の伊延港に着くとのアナウンス!!

私たちはこの伊延港の存在すら認識しておらず、ちょっと慌てました。でも、お天気や潮の流れで割と頻繁に着く港が変わるようで、ほとんどの方は平然とされています。まあ、そうですよね、この2つの港は最短距離で3キロほどで、車だとなんてことない距離ですから。でも、自転車旅では要注意事項です。特に乗船時もどちらの港から出るのかは当日の数時間前じゃないと分からないそうですから。

船を降りて走り始めたのは2時すぎでした。

当初の予定では港の近くの宿に荷物を置いてから適当に往復しようと思っていましたが、島の南側をぐるっと走ることになりました。

結果的にこの方が良かった。翌日の午前中に島の北側を走ればちょうど一周できます。

いきなり南国感満載の植生が迎えてくれました。

芭蕉の木。バナナ?

鳥も違いますよ。

日本の里山のお友達、トビは1羽もみませんでした。その代わり、、、

日頃見ない鳥を見られるだけで嬉しくなってきます。

走りはじめてすぐに気が付きましたが、島のメインの県道を走っていたのでは肝心の海が見えない。来たからにはやはり海沿いを走りたいので脇道から浜へ向かおうとすると畑作業されていた地元の方がウミガメがいるという浜を教えてくれました。

うーん、どれどれ。

目を凝らしてしばらく眺めていましたが、見つけられません。

それにしても見たことない海の色。

後から聞くにはカメは満潮時に藻を食べにこの場所までやって来るんだとか。当然ですが、行けば必ず会えるものではありません。右端に唯一写っているのはウミウ。

半崎

ヤギ一家、放牧中?

田皆岬の灯台が見えました。

折角目的地に着いたのに海の写真がありません。。。

というのも、本当の岬へはここから歩いていく必要があり、時間的に諦めました。でも、今思えば行けばよかったな。

島の西側。

サトウキビ畑は正に収穫の真っ最中でした。

親方の自転車は去年のJBTで前野店長が乗ったステンレス車。最近は好んでこれを乗っているような気がする。

この日はここで17時30分くらい。宿に入れたのは18時を回っていました。

やはり、観光しながらだとちょっと余裕がなかったな。。

*****

翌朝。

まずは展望台へ。

眼下に見える公園の花壇にはユリの苗がびっしり。

街のあちこちで見かけたものと同じです。調べると「えらぶユリ」と呼ばれる沖永良部島の特産品だそうですよ。

花の時期は素晴らしいでしょうね。

沖永良部空港

手前の畑には田芋が植えられています。

このお芋を原料にしたお菓子はとても美味しかった。古くから沖永良部島と与論島で先祖供養や神事でも使われてきた特産品だそうです。

前日の夕食で入った串カツ屋さんで、最近は近くにクジラの親子がいて割と頻繁に目撃されているという情報を貰いました。で、期待に胸を膨らませ向かうことに。

子供がいるので30分に一度は息継ぎに上がってくるよ、と教えてもらったのでしばらくいましたが、結局クジラには会えませんでした。海次第で東シナ海と太平洋を行ったり来たりしているそうです。

ただただのどかできれいな海。その海の向こうの島影は徳之島。

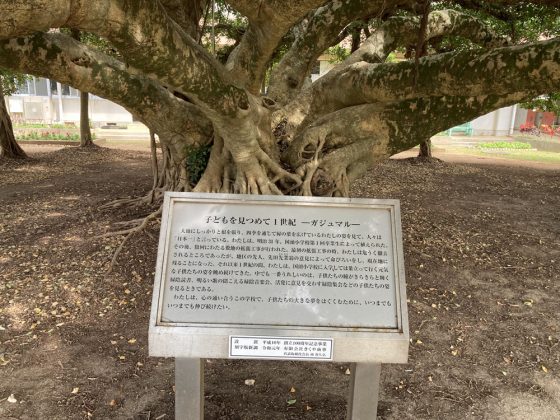

クジラもウミガメも見れませんでしたが、なんだか満足して港へ向かいました。その道中に日本一のガジュマルの木があると言うので立ち寄りました。

現役の小学校の敷地内ですので、職員の方に許可を取って中に入らせていただいてます。

子供たちもいましたが、みんな元気で、キチンと挨拶してくれて、ガジュマルの木と共にそんな事にも心が温かくなりました。

ざっと駆け足で巡った沖永良部島。

2-3泊すればクジラにもウミガメにも会えたんでしょうね。

*****

【宿泊情報】コチンダホテル

「コチンダ」って「東風平」って書くようです。「ひがし風」「はるかぜ」を意味する沖縄の言葉。

赤い瓦屋根の長屋風のコテージ。中央にはガジュマルの木。食事は朝食のみ。喫茶やアメニティーグッズなどはコテージの共有スペースにまとめられています。

宿のチェックインとチェックアウトは「島のサイクルズ」で。

気さくなご主人が食事の場所や島の見どころなど教えてくれますよ。

レンタサイクルもあり〼。

次は与論島編です。

ブルべ:BRM312守山200km

こんにちは、前野です。

今年最初のブルべを走ってきたので紹介します。

参加したのはオダックス近畿主催のBRM312近畿200km守山。

おなじみいつもお世話になっている滋賀ブルべです。

スタートは午前8時で自宅からスタート地点まで35km程なので自走で向かいました。この日はびわこマラソンがあったので交通規制が心配でしたが、早朝なので問題なく大津の市街地を通過。近江大橋を渡ってゆったりと走って守山のスタート地点に到着しました。

今回乗る自転車は1月のハンドメイド展で展示したブルべの為のグランボア650Bランドナーです。

コースはJR守山駅近くを発着する200km

守山をスタートして南東へ進み伊賀上野、名張を抜けて曾爾村、御杖村を通って三重県側から青山峠を登って守山に帰ります。前半の曽爾村や御杖村を走るのは久々ですが、後半の青山峠以降は昨年のBRM924茨木600kmと重複している区間が多々あります。がっつり登るのは青山峠のみ、獲得標高も200kmのブルべとしては平均的で難易度は高くありません。

3月12日 8:00 スタート 守山えんまどう公園

スタート地点に到着すると受付と車検を済ませてスタート前のブリーフィングが始まるのを待ちます。

一緒に走る同期のSと後輩のI君も到着して今日の予定などを話し合います。I君は前日に淡路島を1周してきて脚が残っていないとか。ブルべ前日に張り切りすぎでしょ…

3人とも今年最初のブルべなので10時間程度で守山に戻ってくるプランで走り始めました。

8:34 甲賀市 天気は曇り

一緒に走るSはカーボンのディスクロードに最低限の装備。夜間走行が無く天気を読みやすいコースの200kmブルべだと超軽装で走る人も珍しくありません。

9:21 伊賀の辺りで通り雨に合う

順調に走っていると顔に雨粒が当たり始めました。僕たちが通過する前に雨雲が通過したようです。本降りの雨にあたる前にやみましたが、予報になかったので驚きました。

雨が上がった後も名張に抜けるまでは路面が濡れていたので泥除けとマッドフラップが役立ちました。

雨の日に一番厄介なのは顔に向かって飛んでくる路面からの水しぶきです。

10:15 60km地点、名張の市街地で少し休憩

名張に入るころに路面は乾いて青空になりました。

スタートして2時間半くらいでしたがこの後しばらくコンビニが無いので小休憩を挟みます。

フロントバッグの中には多めの補給食を入れてきたので自分は特に買い物をする必要はないのですが、3人で走っていると休憩中の雑談が楽しいのです。

10:57 青蓮寺湖沿いを走る

名張の市街地を抜けると少し登って青蓮寺湖ダムを通ります。

この辺りまで来ると交通量が減り快適に走れます。

11:10 香落渓を走る

名張から曽爾村へは香落渓(かおちだに)を抜けます。紅葉の季節に走ってみたいです。

この日は3月上旬にしては気温が高く、早朝に自宅を走り始めたときで既に10度以上ありました。

標高の高い曽爾村でも最高気温は20℃近くあります。

朝から気温が高かったので服装はあまり迷わずに決めることが出来ました。

メリノウールの半袖ジャージ、半袖インナー、靴下に夏用のビブショーツを基本とし、気温に応じてアームウォーマーとレッグウォーマーを着用します。フロントバッグの中にはウインドブレーカーを兼ねたレインジャケットとベスト、長指の手袋もあるので幅広い気温に対応可能です。

曽爾村へ

香落渓を抜けると曽爾村に入っていきます。曽爾村と言えば曽爾高原が有名ですが今回のコースでは通りません。曽爾高原も久しく登っていないので今年の秋、ススキの季節に行きたくなりました。

香落渓と合わせて秋のツーリングコースが組めそうです。

11:42 フォトコントロール1 85.8km 掛公園

この日最初のチェックポイントに到着。このブルべのチェックポイントの配置は少し独特で、通過時間に制限のあるPCが1箇所のみで残り2か所は指定された看板や景色と一緒に自転車を撮影することで通過証明にするフォトコントロールになっています。

大量の花粉が舞う中走っているので花粉症のI君はしんどそうです。自分もくしゃみが多いような…

12:10 御杖村を通って津方面へ

この日は調子よく踏めていて登りでは自分が先行することが多くなりました。そういえば今日はインナーリングにチェーンを落としていません。

新しい自転車のアウターは小さめの44Tでリアスプロケットが11-28Tなので、緩やかな坂であればフロント変速無しで走り切れてしまうのです。

12:30 フォトコントロール2 104.0km 伊勢奥津駅

名松線(めいしょうせん)の終点、伊勢奥津駅が今日のコントロールポイントの2つ目です。

松坂駅からこの伊勢奥津駅までの約43kmの短いローカル鉄道です。ここからのんびりと輪行で帰るのも良さそうですが今日はブルべ。通過証明用に写真を撮って一息ついたら次のコントロールポイントに向けて出発します。

13:30 PC1 128.6km 花粉で黄色い時計

しばらく下り基調が続き、1時間ほどでPC1のコンビニに到着しました。時計や靴下を見ると花粉で薄っすら黄色くなっています。目安にしている10時間以内のゴールは充分間に合うので30分ほど昼食休憩。豚まんとコールスローサラダを食べました。

14:33 この日の山場、青山峠

コントロールのコンビニを出発するとすぐに登りが始まります。今日のブルべで唯一しっかり登る青山峠です。

チェーンをインナーリングに落とすか迷いましたが、峠の序盤から一緒に登っていたロードの方といいペースで峠まで行けそうだったのでフロント変速をせず踏み続けます。

テンポよく踏み続け、結局アウターのまま峠のトンネルまで登り切りました。短い時間でしたが一緒に登ってくれたロードの方ありがとうございました。

青山峠を越えると伊賀コリドールロードのアップダウンが続き、往路との重複区間に入ればあと少し。

17:24 202.3km フィニッシュ

9時間24分で完走となりました。

往路と重複する後半は交通量が多く、3人ばらけてしまいましたが全員無事にゴール。Sは残り6kmでパンクしてしまいましたが素早いリカバリーで戻ってきました

新しい自転車の走りは軽やかで快適。今回は200㎞なので明るい時間に終わってしまいましたが、前後のダイナモライトが活躍する400~600kmのブルべを走らせるのが楽しみです。

そうそう、今日のブルべではチェーンをインナーリングに入れずに走り切りました。後半は意地になって踏んだ場所もありましたが、実質フロントシングルで走れたのも小さめの44-28Tならではと言ったところでしょうか。ロードのコンパクトクランク50-34Tでは厳しかったでしょう。

・

・

・

毎年楽しみにしているオダックス近畿のピンバッジ

ゴール後に受付で買えるオダックス近畿のオリジナルピンバッジ。ACPのメダルは4年に1度の更新ですがオダ近ピンバッジは毎年デザインが変わります。オダックス近畿20周年になる今年のモチーフは道路標識だそうです。去年は200×1、300×1、600×2を走ってSRを取ったので400を持っていません。今年は4種類揃えたいところです。

次のブルべは4月8日の近江八幡300km。身体の調子を整えながら来月もブルべを楽しみたいです。

アイズバイシクルではブルべを走るためのランドナーのオーダーもお待ちしています。是非お気軽にご相談ください。

4月は3日と13日がアイズバイシクルの定休日になります。

春の島旅 -沖縄・沖永良部島・与論島-

こんにちは、3月に入りすっかり春を感じる毎日ですね。

ただ、今年の花粉の飛散がいつもの10倍以上だとか。。いつもは大丈夫な親方までくしゃみをしています。皆さんは大丈夫ですか?

さて、今年も春のツーリングに行ってきましたよ。

いやー。楽しかったぁ。

旅のコースは下の通り、昨年の旅の最終日に行き先を決めた与論島を含むコースです。自転車で走った総距離で200km足らずでしたので自転車旅というよりは船旅かもしれませんね。でも、自転車だから楽しいと思えるところはいくつもありましたし、意外と低予算で南の島まで旅ができることが分かりました。今回はそんなところもご紹介できればと思います。

【プラン】

2022年2月27日~3月4日 (5泊6日)

2月27日 沖縄県本部 (もとぶ) 泊

2月28日 鹿児島県沖永良部島和泊 (わどまり) 泊

3月1日 鹿児島県与論島百合が浜前泊

3月2日 連泊

3月3日 沖縄県那覇泊

***

2月27日 京都~沖縄那覇~沖縄本部~美ら海水族館~マリンピアザオキナワ

まず、いつものように車に輪行状態の2台の自転車とバッグ類を積んで関西国際空港まで向かいます。車は旅の間は関空の駐車場に置きっぱなし。KIX/ITMカードをあらかじめ作っておくと駐車料金は正規料金から25%引きとなり、今回のように6日間ずっと駐車したとしても7,850円。1日1,300円ほどです。

で、那覇空港までは8時5分発のピーチを使いました。早朝の便は日の出前に家を出る必要がありますが、道も空いているし、何より午前中に沖縄に着くことができ、しかも最安です。なんと、大人一人と自転車一台で那覇まで1人15,750円、復路はなんと13,100円!!

ただし、この料金はキャンセル不可。コロナにかかったから延期、なんてことになっても返金/変更できません。でも2,000円ほどの追加料金でチケット保険に加入できるのでそういった心配にも対応できるようになっています。他にも追加の手荷物1,950円、座席指定1,090円、クレジットカード払手数料などなど、ひとつひとつに料金が加算される仕組みです。

飛行機に預けるときの輪行もいつもとほぼ一緒です。ただ、エンド金具をしっかりはめ、タイヤの空気を抜き、荷物の真下になるリアメカを外しておきます。

LCCですのでターミナルは少し離れて昔ながらのタラップで乗り込むことになりますが、こんなのどうってことないですよね。むしろ旅情感が増すように感じてワクワクします。離陸すれば那覇空港まで2時間半。11時前には到着です。

那覇空港から本部港まではやんばる急行バスで移動しました。予定では11時30分の本部港行きに乗れればと思っていましたが、20分ほど離陸が遅れたのと、荷物が出てくるのが予想外に遅く、ギリギリになってしまいました。ですので1時間遅らせて12時30分のバスを利用。おかげでゆっくりと空港でお昼ご飯を食べることができました。

でも、12時30分の次は14時30分までバスが無いので要注意です。

バスは86kmほどの移動で2時間かかりますが、料金は1人1,850円。自転車は無料です。料金は乗車時に運転手に支払い、自転車などの大きな荷物はバスのサイドの荷物入れに自分で入れるシステムです。道中、パラパラと雨が降ったり、自転車で移動するには交通量も多く辛そうな道が続きますが、バスなら大丈夫。道の駅での休憩もあって快適に移動できました。それに、バスで移動することで沖縄の町並みや、基地の占有率の高さを少しですが肌で感じることができましたよ。

今回の場合、与論島だけを目的としたら、那覇から飛行機を乗り継ぐか、那覇港から船で与論島に向かうかの2パターンがあるかと思いますが、飛行機は高いし、那覇の鹿児島行きの船は朝の7時発しかありません。結局1泊することになるのです。でも、那覇市内は交通量も多く、自転車ではちょっと走りたくない。で、自転車で走るにはまだ楽しそうな本部までバスで移動して、翌日の9時20分発の船に乗ることにしたのでした。

移動中はオーディブルで沖縄が舞台の「宝島」を聞きながら過ごすのであっという間です。

本部港についたのは14時30分くらい。

港の待合所の前で自転車を組みあげました。

パニアバッグの荷物はバッグと共に1つのリュックにまとめてあります。

手作りですが、最新のパラシュート生地で作ったバッグはとても軽くて、こんな風にまとめることができるのでとても重宝しています。何より洗濯できるのも良いところ。

荷物を自転車にセットするまで30分ほどかな。

ここまでの時間が予定より1時間遅れていたのでその日に予定していた水族館までは直接行くことにしました。距離は6キロほど。

きれいな海の向こうに見える島は伊江島。小さな島ですが、そこにも米軍基地があるそうです。

まだ2月だというのに花盛り。

水族館前の広場は伊江タッチュー(城山-ぐすくやま)が借景になっていてとても印象的。大学生かなと思われる若者が結構いました。春休みですね。

美ら海水族館のチケットはこの日のホテル料金にセットされていたものです。しかも入館が16時を過ぎてしまったのでなんとひとり440円返金してくれました。なので旅行補助や地域振興券なども活用してこの日のお宿は朝・夕食+水族館のチケット付きで一人9,500円。

沖永良部島も与論島も夕食付きの宿がほとんど無く、朝食だけの提供で1泊7,000円~8,500円。

フェリー料金も本部港から沖永良部島まで3,400円、沖永良部から与論島まで1,310円、与論島から那覇まで3,510円。自転車を輪行せずに乗船させる場合は別途1,000円程度の料金が必要ですが、飛行機に比べて船旅はお財布に優しくていいですね~。

*

*

*

*

*

それにしても、水族館の中の大水槽は聞きしに勝る迫力でしたよ。

17時から18時頃までの1時間程度で、駆け足見学でしたがとても楽しめました。でも、欲を言えば、せめて半日は欲しい。。敷地内の散策やウミガメ館やマナティ館など他の施設も充実しています。更には近くには植物園や民俗資料館もあるので、次があるとしたらぜったい2泊はしたい。そして島の北側のやんばるにも足を延ばしてみたいものです。

そうそう、その日の食事ですが、とっても豪華なうえ、沖縄色も適度にあってとても良かったです。

沖縄の柑橘、タンカン尽くしのコースメニューを出していただきました。画像はタンカンソースのスペアリブと茶碗蒸し。美味しかったです。

しかも、貴重な沖縄野草がバイキング形式で取り放題!

好きなんですよ~。こういうの。

もう、嬉しくて小躍りしました。💛

つづく

速く快適に走る自転車

こんにちは、前野です。

先月のハンドメイドバイシクル展で展示した650Bランドナーの1台は自分が使用することを前提に作られました。

今日はフルオーダーで作った新しい自転車と部品選択の理由を紹介します。

コンセプトは「速く快適に走れるシンプルなランドナー」

新しい1台を作るにあたり、まずは使用用途を決めました。

ブルべなどの夜間走行を含むハイペースな長距離サイクリング(PBPもまたいつか…)

未舗装林道サイクリング(担ぎは想定しない)

自分はのんびりと走ることも好きですが、それ以上に自分の限界に挑むようなブルべに参加したり過酷な山岳コースを走ることが大好きです。

長い峠道で疲れている時に少しでも楽に前へ進んでくれて、メカトラブルなどを起こさず、良い意味で自転車の存在を感じないような、人馬一体で走れる1台が理想です。そうそう、未舗装路を走ることも好きなので多少荒れた道であっても躊躇せず走れることも必要です。

なるべく楽に速く走れて道を選ばない。今使っているフロントシングルの650Bランドナーで実現できていることですが、新しい自転車は良い点はブラッシュアップして少し違った味付けの1台にしたいと思いました。

部品の構成はグランボアで採用している信頼性の高い現行品をメインに使おうと決めました。

手元変速は便利ですが、シンプルで変速が楽しいWレバーを使いたいです。

今使っているフロントシングルランドナーはシフトレバーの関係で、前後輪と前後泥除けを外して輪行袋に入れるロードバイクと同じ縦型輪行です。

新しい1台は方向性を変えて、よりコンパクトな荷姿になるフォーク抜き輪行に対応させます。これは縦型輪行に問題があるのではなく、単純にフォーク抜き輪行に対応した自転車にしたいという個人的な趣向です。

・

・

・

2017年から使用している通称 ” 4号車 ”

まずは今乗っている自転車の紹介を。

こちらは2017年にフランスのアンベールで開催されたハンドメイド自転車の競技会コンクールマシンにグランボアが参加するべく製作された2本の内、予備車となった軽量ラグレスフレームで組み上げたフロントシングルランドナーです。

SRAMフォース1をメインとした1×11s(前40T、後11-40T)のフロントシングル、前後ハブダイナモ給電のライト、快適なイデアルの革サドルなどを備えています。ロード/グラベル用としてフロントシングルが登場して間もないころだったので、フロントシングルコンポーネントの使用感を確かめるためのテスト車という側面もありました。

この自転車に2017年の秋ごろから乗り始めて今に至るまで、京都から岩手まで走る1000㎞ブルべから瀞川氷ノ山林道の砂利道まで様々な道を走ってきました。

殆ど不満はないのですが、得意分野があれば不得意分野があるのも事実です。

変えたい部分があるとすれば以下の項目になります。

・平坦な道を効率よく走るための、トップ寄りがクロスレシオなギア構成

・650×42Bタイヤに最適化した機敏なハンドリングと泥除けクリアランス

・ロードバイク寄りのポジションを出しやすくする為にリーチを長くする

・メンテナンスを容易にするためテールライトへの電装の簡易化

・Wレバー変速(もしくはeTap)でフォーク抜き輪行に対応させる

上記を満たしつつ、アイズバイシクルで提供可能な現行部品を使用して新しい自転車を製作しました。

・

・

・

新しい650Bランドナー。フレーム番号にちなんで通称 ” T1”

【スペック】

・フレーム:グランボアラグレス カイセイ4130R (C-T 550mm、BB-サドルトップ 680mm)

・ヘッドセット:グランボアヘッドセット輪行用

・タイヤ、チューブ:650×42Bエートルエキストラレジェプリュ(試作品)、レール650

・ハブ:SON DeluxWideBody 28H、グランボアスモールフランジハブ28H

・リム:パセンティブルべ28H

・クランクセット、BB:サンエクシード、TA 44-28T、タンゲLN7922

・前後変速機、レバー:マイクロシフトFD-R42、同RD-R47S、ヨシガイシルバーWレバー

・チェーン、カセットスプロケット:シマノCN-HG93、同CS-HG400-9 11-28T

・ハンドル、ステム:グランボアフランス型ランドナーバー410mm溝付き、日東NPステム

・ブレーキ、レバー:グランボアシュエット3642、ヨシガイGC-07H

・サドル、ピラー:Berthoud アラヴィ、日東S65

・ペダル:シマノPD-M9100-S

・泥除け:グランボアGB650ML

・前後ライト:SON Edelux2、キャットアイVOLT400NEO、キムラTL-06D

重量:写真の状態で約10.9㎏

今回のフルオーダーフレーム製作はアトリエ長が担当

フルオーダーフレームなので従来通りなら親方が設計、製作を行います。

新しい試みとして、今回のフルオーダーラグレスフレームはセミオーダーモデルTypeERのフレーム製作を担当しているアトリエ長の伊藤が作りました。

自分はフレームのジオメトリや追加加工などについてリクエストし、最後の研磨仕上げと部品の組みつけを担当しました。伊藤が設計図を描いてパイプの加工やロウ付け、キャリアの製作を行っています。

フレーム製作を担当した伊藤より

「今回初めてのフルオーダー車作製にあたって、第一に優先したのが乗り手の求めるフレームの剛性です。オーダーといいましてもそれぞれ第一に求めるものが違うと思います。前野店長が求めたのは、ブルべに走る快適な自転車。つまりは”強い自転車”です。

フレームのジオメトリが乗り味に影響することはいうまでもないことですが、今回気をつかったことは材料のパイプの使い方です。バテット/テーパー パイプをどの位置でカットして剛性を出すか、親方も特に気をつかっているところです。

乗り手の体重、身長、乗り方で必要なフレームの剛性は変わってきます。フレーム製作をする親方を横で手伝いながら見て学んだことです。

フレームの剛性は健脚な前野店長が証明してくれるはずです。」

機敏に走るためのスケルトン

フレームは乗り慣れたカイセイ4130Rをメインとし、トップチューブは4号車より長めに設定してリーチを伸ばしています。その他の寸法も機敏な走りを実現するために少しずつ変更しています。

万能な650×42Bタイヤ

使用タイヤはここ数年愛用しているグランボアエートル650×42Bを想定しています。

ちなみに写真のタイヤはエートルですが、ケーシングが強化されたエキストラレジェの新型、”エキストラレジェプリュ”の試作品です。2019年頃から試作を重ね、ようやく今春に発売の見通しが立ちました。エキストラレジェタイヤより少し重くなりますが、しなやかなアンチパンク材を採用したことでサイドカットに強く、荒れた山道も安心して走れます。

インナーチューブはグランボアレールを使います。115gほどのしなやかで軽量な扱いやすい650B用チューブです。

さらに走りを追及するのであれば、PBP2019の時と同じようにプリュムラテックスチューブを使います。ラテックスなので空気圧管理はシビアになりますが、走りが格段に向上します。

軽量化を優先するなら少し細い38Bか36Bになりますが、自分の使い方で最も優れていると感じるのが650×42Bなのです。

ドロヨケ、ペダル

泥除けは650×42Bタイヤでクリアランスを大きく取ることが出来るGB650MLにしました。

4号車はもともと650×36Bを想定した設計なので、泥除けはひと回り細い本所H50CNを装着しています。36Bタイヤを想定した設計のフレームに42Bタイヤを入れると当然ですがクリアランスは狭く、林道を走ると泥除けに落ち葉などが詰まりやすかったのです。

クランクは4号車と同じですが、フロント シングル/ダブル という大きな違いがあります。

BBの軸長の関係でこのままではQファクターが4号車より広くなります。

そこで、ペダルを長年愛用してきたシマノPD-A600ではなく、XTRのショートシャフトモデルPD-M9100-Sにすることで解決しています。

快適なハンドルとシンプルなブレーキレバー

ハンドルはグランボア フランス型ランドナーバー410mm を選択しました。

ランドナーバーを選んだ理由はアップライトなポジションにするためではなく、握り心地が良いからです。中央からせり上がったハンドルの肩部分は手のひらへのフィット感が抜群に良く、長時間の走行も快適です。ブレーキレバーがエアロタイプのヨシガイGC-07Hなのでケーブルを添わせる為の溝付きモデルです。

エアロタイプのブレーキレバーGC-07Hを選んだのは、フォーク抜き輪行時にケーブルがレバーから外れないので作業の簡略化につながる事が理由です。ちなみにエアロタイプのレバーでも、ケーブル受けに割りが入っている製品は輪行時にケーブルが外れて大変なことになるので選んではいけません。

GC-07Hにはグランボアのランドナーで定番のGC202Qのようなクイックリリース機能は付いていません。クイックリリース機能があるとアーチワイヤーの着脱が簡単になるので、センタープルブレーキやカンチブレーキの扱いに慣れていない方にはGC202Qをおすすめします。

明るいライト、低抵抗ハブダイナモ、軽量リム

メインのライトは4号車と同じSON Edelux2を採用。

非常に優れた配光で遠くまで均一な明るさで照らしてくれるので夜間も自信を持って走ることが出来ます。

フロントのハブダイナモはPBPでも使用した低抵抗なSON Delux Wide Body の28Hを使用しています。4号車のSON28は低速時の発電能力が優秀なのですが、今回は高速走行を主眼に置いているのでダイナモの抵抗減を目的としてこちらにしました。

リムはおなじみグランボアパピヨンではなく、チューブレス対応のパセンティブルべを選びました。チューブレスとして使う予定はありませんが、軽量なので採用しました。4号車のグランボアパピヨンは5年間トラブルなく使えたのですが、このリムの耐久性はどうでしょうか?

ブルべ用にサブライトを装備

キャリア左側にはキャットアイ製のバッテリーライトを装着するためのブラケットを備えています。

ブルべに参加する際はキャットアイの吊下げ対応ライトをサブライトとして装着します。

メインライトのEdelux2で夜間走行は充分快適なので2灯付ける必要はあまりないのですが、日本のブルべを統括するオダックスジャパンの規定で400㎞以上のブルべでは2灯以上の装着が義務付けられています。ライト2灯はブルべの参加条件を満たす意味合いが強いです。

無いことを願いますが、万が一夜道でパンクなどトラブルが起きた際に自転車から外して懐中電灯として使うことも出来ます。

センタープルブレーキ、ダイナモ給電テールライト

ブレーキは4号車と同じくグランボアシュエット3642センタープルブレーキとしました。

カンチブレーキのグランボアミランと同じく強力な制動力に加え、コントロールがしやすいので気に入っています。峠道を走るのが好きなのでブレーキに妥協は出来ません。

テールライトも4号車と同じキムラTL-06Dを採用しました。

コンデンサー内蔵で停車後もしばらく点灯を続けます。Edelux2をオンにするとTL-06Dも連動して点灯するので、バッテリーライトのようにスイッチを何か所も操作する必要がありません。

2×9速、Wレバー

オーソドックスなフロント44-28T、リア9速 11-28Tの組み合わせです。

グランボアTypeERで最も多く採用している8速で充分なのですが、9速にした理由はトップから4枚目までが1T刻みになっていたからです。

自分の用途に合ったカセットが有り、歯数の選択肢が豊富なTAのチェーンリングで使用可能なので9速としました。

変速機はフロントがマイクロシフトFD-R42、リアがRD-R47Sを採用しました。シルバー仕上げでグランボアのランドナーでの採用も多い信頼性の高い変速機です。

変速レバーはヨシガイのシルバーWレバーを選びました。シンプルな形状で扱いやすく気に入っています。

Wレバーを採用したのはフォーク抜き輪行に対応させる為と、自分の趣味です。

変速速度とあらゆる状況で変速可能という点で手元変速の性能に敵いませんが、Wレバーを触る指先から感じる、チェーンが移動してスプロケットと噛み合うまでの過程が楽しいのです。

ただ、9速のフリクション変速は8速に比べて短いストロークで変速するのでシビアになることは否めません。TAのチェーンリングと組み合わせていますが、TAの推奨は8速までとなっています。以上2点からトップ側クロスレシオにこだわらなければ8速で充分とも言えます。

革サドル、シートポスト

サドルは2年ほど前に購入して少しずつ慣らしていたBerthoudのアラヴィを採用しました。約400gと革サドルとしては軽量で、チタンレールとコンポジット樹脂製のベースがしなるので快適な乗り心地です。革のテンション調整は5mmの六角レンチ1本で行えるのも便利です。

もしアラヴィを持っていなかったらさらに軽量なイデアル#90TiALにしたかもしれません。

アラヴィも本格的に乗り込んでどんな風に年月を重ねていくのか楽しみです。

シートポストを日東S65にしたのはアラヴィがイデアルやブルックスなどの革サドルに比べて厚みが少なく、ENEのシートピラーだとハードに乗っている時稀に革がヤグラに底付きすることが有りました。ヤグラと革の接触が起きる可能性が無く、軽量で信頼が置ける日東S65を選びました。

もしサドルがイデアル#90ならヤグラが隠れるENEを選びます。

・

・

・

こうして完成した自転車は太いタイヤと泥除け、フロントバッグとキャリア、統合されたライトに革サドルなどランドナーとしての様式を持ちながら、レーシングバイクのような機敏さも備えたロングライドの為の1台となりました。

PBPを走ったグランボアCDM2019

フレームのジオメトリや特殊工作に重きを置かないのであれば、同じような構成でセミオーダーモデルのTypeERを組むこともできます。

同じフルオーダーフレームでメインコンポーネントをSRAMのeTapにすれば、PBPを完走したグランボアコンクールマシン2019のような電動変速を備えたより現代的で変速性能が優れた1台に仕上げることもできます。フルオーダーはラグ付きも選べるのでより趣味性の高い1台に仕立てることも可能です。

それに軽量化の余地もまだまだ残されています。

7700デュラエースやレコードなどを使えば同等の機能、信頼性を備えつつ更に軽量な1台を作ることも出来るでしょう。

・

・

・

フルオーダーで作る1台

新しい自転車を構想するのは本当に楽しい時間でした。

今回はハンドメイドバイシクル展への展示が決まっていたので、製作が決まってから完成するまではフルオーダー車としてはかなり短い期間でした。

展示会までの期限こそありましたが、「速く快適に走れるシンプルなランドナー」という構想は1年ほど前から頭の中で殆ど決まっていたので、新しい自転車のスペックはここ数年考えてきた結果ともいえます。

オーダーメイドでランドナーというと、ヴィンテージの世界というイメージを抱かれるかもしれません。確かにヴィンテージパーツを使って趣味性を追及するという一面もありますが、今回のように用途をはっきり決めて走り心地や機能面での使い勝手と個人的な趣向を両立させるオーダーの仕方もあります。

ランドナーのオーダーについて迷われていることがありましたら、まずはアイズバイシクルまでご相談ください。

自分の理想の自転車を考えるのは楽しいですよ。

輪行で霧のテラスへ

こんにちは、前野です。

今日のブログは今年の1月に書いて公開するタイミングを逃してしまった記事になります。

1ヶ月前、コンセントレーションおにゅう峠2022の早朝に見たおにゅう峠の雲海は素晴らしかったのですが、誰もが自転車で手軽に行ける場所とは言い難いですよね。

今回紹介する雲海スポットは輪行で向かいやすく、長距離を走らなくても楽しめる場所になります。(坂は登ります。ご容赦ください…)

先日更新した「ランドナーで峠へ」で紹介した”かめおか霧のテラス”へ京都市内から輪行で行ってみました。実は亀岡方面を走ることはありますが輪行で行くのは初めてのことです。

まず、輪行ではなく自走して京都市内から亀岡方面へ向かうルートは大まかに2通りあります。

最短ルートは国道9号線で老ノ坂峠越え。

時間があれば交通量が少なく景色のいい六丁峠、保津峡と神明峠を経由して少し遠回りするコースです。

ただ、どちらも峠越えをしなければならないので、走り慣れていない方に気軽にお勧めできないのが難点です。老ノ坂峠は国道で交通量が多く、トレーニング目的ならまだしもツーリングで走って楽しい道ではありません。走り慣れていても老ノ坂峠を越えるのは気が乗りません…

保津峡経由は楽しいコースです。しかし雲海を目当てになるべく早くたどり着きたい場合、万人にお勧めできるルートとは言い難いです。

そんな近いようで遠く感じる亀岡へ輪行で行ってみるのはどうでしょうか?

アイズバイシクル最寄りのJR花園駅から約15分、240円で亀岡駅まで行くことが出来ます。

そしてこの日は霧テラスの定点カメラに雲海が写っていたので、いつものコースを走る予定から亀岡輪行サイクリングに切り替えたのでした。

・

・

・

アイズバイシクル最寄りのJR花園駅から輪行

午前8時半、まずは輪行してホームへ。霧が濃ければこの時間から向かっても雲海を見れるはずです。

去年は輪行をしなかったので、輪行袋を担いで電車に乗り込むというだけでワクワクします。たった15分の乗車時間ですがどこか遠くへ出かけるような気分です。

車窓から

トンネルを抜けた先の亀岡は霧が晴れかけています。保津峡駅に全く霧が無かったので雲海日和でないことは薄々感じていたのですが、このままだと何となく輪行して亀岡に来ただけで終わってしまいます。急がねば。

写真左側の亀岡スタジアム以北にはまだ霧が出ているの北側の雲海に賭けます。

亀岡駅に到着

亀岡南口を出て自転車を組み立て始めます。雲海が濃い日は駅周辺も真っ白なのですが、写真のとおり視界はクリア。

9:00 亀岡駅を出発

ちょうど10分で出発準備を完了して亀岡駅を走りだします。天気は曇り。北部の雲海は残っているでしょうか。

霧テラスまで2.9㎞

京都縦貫道亀岡ICの交差点を左折して亀岡CC方面へ登っていきます。道中には霧テラスの看板もあるので迷わず走れます。

雲海は無いけどいい景色

霧テラス手前の展望台からは愛宕山を眺めることが出来ます。霧の名残を見て取れますが、雲海は消えています。

9:30 かめおか霧のテラスに到着

亀岡駅を出て約30分で霧のテラスに到着しました。目当ての雲海は消えてしまいましたがそれでもいい景色です。この日は日曜日だったのでロードバイクで上がってくる人も見かけました。

タイミングが良ければ看板のような雲海が見られます

今回は霧が晴れるのが早く、雲海を拝むことは出来ませんでしたが霧が濃い日は素晴らしい雲海を眺めることが出来ます。

この後南に下って法貫峠を経由して亀岡駅から輪行で帰りました。午前中の短い時間でしたが充実感の有るサイクリングでした。

・

・

・

ER輪行

自分が乗っているグランボア650BランドナーはセミオーダーモデルのグランボアTypeERと同様の方法で輪行を行います。

手順はロードバイクで主流の縦型輪行と基本的に同じです。泥除けの処理を適切にすれば難しくありません。前後輪、前後泥除けを外し、エンド金具を取り付けたフレームを自立させてホイールと泥除けで挟み込みます。

コツとしては

・ハンドルを左に切る(右に切るとバランスが悪く、輪行状態で自転車が安定しません)

・クランクはチェーンステーと平行に

・フレームの右側に前後泥除けを重ねた後輪、左側に前輪を配置(逆にすると泥除けがハンドルにぶつかってへこみます)

・横幅の大きいペダルは外す(シルバンツーリングなど)

・外した前後のドロヨケはダルマ、ステーの部分を重ね合わせて後輪にかぶせる。(ステーはスポークに差し込んで暴れないようにします。)

・重ね合わせた泥除けがホイールから外れないようにバンドなどでホイールと固定する(写真では輪行袋の収納袋についているバックルベルトで固定)

ER輪行斜め上から

・中締めベルトは3か所で固定。(固定位置が正三角形になるように)

・泥除けがチェーンリングに当たらないよう位置を調整する

・ダウンチューブの中締めベルトはフレームに1周巻いてからホイールを束ねる

・泥除け、ハブシャフトがフレームと接触する可能性がある場合はフレームカバーを使う

・中締めベルト3本を固定したら持ち上げたときにフレームとホイールが動かないように締めあげる

・肩がけ用ベルトはボトムブラケットとヘッドチューブに固定し、輪行袋のガイドに従って自転車を収納する(肩がけ用ベルトは輪行袋を担いだ時に地面から十分離れるように短めに調整する)

輪行袋、エンド金具は収納袋に入れてサドル下に固定

自分がER輪行で使っている道具

・オーストリッチ ウルトラSL-100 超軽量輪行袋 (SL-100の収納袋に入れています)

・トピーク ラチェットロケットライトDX(ER輪行ではラチェットハンドルと4、5mmのビットを使います)

・

・

・

霧テラスの後はこんなルートはいかがでしょうか。

今回は法貫峠を経由して亀岡駅まで戻りましたが、善峯寺や逢坂峠方面を走ったほうがより味わい深いサイクリングになります。昨年末に霧テラスを訪れた際は善峯寺を経由して京都市内へ帰りました。

コロナ禍で遠出をしなかったり私生活の変化で輪行をする機会が減っていたのですが、近場でも輪行を活用するとなかなか楽しいです。

輪行する程じゃないと思っていた場所でも輪行で行ってみると新しいルートの可能性やその土地の魅力を再発見できるかもしれません。

基本的に自走で向かうがモットーでしたが、今後は輪行も積極的に活用していこうと思いました。

アイズバイシクルでは輪行サイクリングを応援します。

セミオーダーランドナーのグランボアTypeERは今回の記事で紹介したER輪行が出来るランドナーです。

オーダーのご相談はもちろん、既にTypeERをお持ちの方で輪行の方法がわからない、慣れない方もお気軽にご相談ください。輪行サイクリングに出かけられるようにお手伝いします。

亀岡の霧は11月頃からシーズンを迎え、2月頃まで標高の高い場所から雲海を見られるはずです。

今シーズンも11月中旬ごろから高い頻度で霧が出ているようなので、ライブカメラでチェックして霧のテラスへ向かってみてください。きっと気持ちのいい午前中がすごせるはずです。

クリスマスセールのお知らせ

今年も店頭と通販でクリスマスセールを開催します。昨今の情勢で未だに在庫状況が安定しない物もありますが、グランボアタイヤなど大変お買い得になりますのでこの機会に是非ご利用ください!

【店頭セール】

12月18日(日)10時~18時頃

アイズバイシクルの店頭商品すべて店頭価格から1割引

グランボアタイヤは定価より1割引きの店頭価格からさらに1割引き致します。

【通販セール】

12月19日(月)~12月25日(日)

オンラインストア掲載中の商品すべて表示価格から1割引きとします。

★ただし、ご予約品やお取り寄せ品、修理などの作業工賃は対象外です。

12月のアイズバイシクルは4、13、23、25日が定休/臨時休業になります。

年末年始は12月29~1月3日の間がお休みです。

2022年も残り1か月。12月もよろしくお願いします。